住友銀行の国際戦略・シティの風①~⑩ 内橋克人.pdf:ここをクリックください

日本地球時代第Ⅲ部 <現代マネーウオーズ>

住友銀行の国際戦略

内橋 克人

シティの風①

卵型の荘重なテーブルを囲んで、すでに早朝の会議は始まっていた。

社長以下,各部門のチーフ・マネジャー数名が対峙している。決定を下すべき重要な案件が次から次へと討議のテーブルの上に引き出され、その場でイエス、ノーのいずれかに選別されていくのだ。

「XX社の社債発行、引き受けるべきかどうか、について、いかがですか?」

たちまち賛成、反対の意見が飛び交い、ひとしきりフリートーキングが続いたあと、結論が下される。

「XXの案件については今回は見送りと致します。では、次の・・・」

膨大な件数にのぼるか議題がその総長会議で一件残らず手際よく処理され、そして事務所に一般のクラークたちが出勤してくる頃には、もうミーティングに出席した幹部たちの姿は、会議室には残っていない。ロンドン市内の中心部、シティに本拠を置くマーチャント・バンクで毎朝毎朝、定例の早朝打ち合わせ会が開かれている。

前日発生した重要案件に対して、即断即決の決定が下されるばかりでなく、その日の為替相場、商品相場の予測から会議直前に飛び込んだ国際事件のニュースに至るまで、世界のビジネスに関係あり、と目されるトピックスのすべてがその場で伝えられる。

その日ビジネスで下すべき判断の材料を、十分に頭に叩き込んでから彼らマーチャントーバンカーたちは戦場に撃って出ていくのだ。

「なるほど、こういうものだったのか!」

発足したばかりの「住友ホワイト・ウエルド」(現在「住友ファイナンス・インターナショナル」)のマネジャーとして、同じシティーに事務所を置く住友銀行ロンドン支店から出向赴任したばかりの加藤信吾(現在バハレーン駐在員事務所長)は心に呟いた。

「住友ホワイト・ウェルド」は昭和四十八年五月、発足したばかりだった。

アメリカ、コーロッパによたがるマーチャント・バンキング・グループとして著名な「ホワイト・ウェルド社」と組み、五十対五十の折半出資でスタートした。

住友銀行にとっては長年の課題でもあったマーチャント・バンキング分野進出への大きな布石といえる意味合いをもっていた。

世界規模で中長期資金を調達し、ユーロ・ボンドの発行を引き受け、さらに企業買収や合併を斡旋する・・・おおよそ考え得る限りの取引チャンスをすべてつかみ、自らのビジネスに結び付けていくマーチャント・バンク。最大手の一つでであるホワイト・ウェルドの胸を借りながら、すばやくマーチャント・バンクのノウハウをわがものとしていかねばならない。

新発足の住友ホワイト・ウェルドには会長、副会長に当時の伊部恭之助頭取(現在会長)、高橋忠介専務(現在副頭取)がそれぞれ就任し、社長のポストにはホワイト・ウェルド側からM・D・マックミランがついた。

副社長としてニューヨーク支店次長だった清水照久(現在取締役サンフランシスコ支店長)がロンドン入りしたのだった。その清水を補佐して加藤がマネジャーの任を果たしているのだ。

彼らは、シティを貫いて走るレディング通りに面した高層ビル「コマーシャル・ユニオン・ビルディングに事務所を開いた。すぐ隣のビルには親会社の一方であるホワイト・ウェルド社が陣取っている。

清水・加藤ら住友ホワイト・ウェルドの幹部たちも、毎朝、そのホワイト・ウェルド社で開かれる早朝会議に顔を見せることになっていたのだ。

「一日も早く彼らマーチャント・バンカーたちと対等以上に渡り合えるようになりたいもんだ」の思いを、加藤は会議のあと、いつも心中深く暖めたものだった。

シティの風②

国際金融戦争の熾烈に戦われる戦場にでていき、それまでは未経験のシンジケート・ローンや中長期ローンを手掛けるようになるにつれ、一つの実感が頭をもたげていたのである。

「これまでのように短期の貿易金融を中心にしたごく普通のコマーシャル・バンキング・・・。どうやらその畑から一歩外に踏み出すべき時がきたらしい。ヨーロッパでのマーチャント・バンク、アメリカでいうインベストメントバンクのように外債発行の引き受けから証券引き受け業務まで・・・。彼らのもっている専門的で深いノウハウが、われわれには欠けているのではあるまいか?」

だが一方、わが国では銀行と証券の間に、高く険しい垣根が立ちはだかっていたのである。例の「証券取引法65条」によって、銀行業務と証券業務の兼業が禁止されていることだ。

「ヨーロッパで外債を発行し、資金を調達したい」という顧客のニーズは高まる一方なのに、そのままではビジネス・チャンスはみすみす銀行の前をす通りしていくように映ってならなかった。

「われわれ銀行が外債の募集から証券の発行まで一貫して引き受け、販売業務までやれるようにできないものだろうか。現に、ヨーロッパの銀行で兼業が一般的であるのも、そういう現実のニーズに発しているんだから...」

海外での業務を通じて得られた実感が、やがて例の「65条戦争」(銀行・証券の垣根論争)へとつながっていく運命だった。が、それはもう少し後の話になる。

いずれにしても時の流れからみて、足らざるは補わねばならなかった。

決断が行われ、そしてついにホワイト・ウェルド社と合弁の「住友ホワイト・ウェルド」が誕生する運びとなったのである。

ホワイト・ウェルド・グループは当時すでにユーロ債の引き受け業務において世界第一人者の折り紙をつけられていて、住友グループ企業もまた外債に際して、しばしばホワイト・ウェルドを引き受け幹事の任に指名してきた。

こうして合弁会社「住友ホワイト・ウェルド」(資本金一〇〇万スイス・フラン、両社の折半出資)はユーロ市場のどまん中、ロンドンのシティに布陣を張ることになったのである(ホワイト・ウェルドとの関係で本社はスイス・ツーク市におかれた)。

マーチャント・バンク業務への進出の足がかりが、築かれた。

ニューヨーク支店次長として、あの「民族大移動組」を受け入れ、新人たちを引き回す役割を担った清水照久が急遽、方向を転じてロンドンに飛んだ。

ホワイト・ウェルドからのM・D・マクミラン社長に対し、副社長としての任につく。

その清水にとってロンドンは懐かしい古巣にほかならなかった。住友銀行に入行して七年目の昭和三十八年秋、まだ銀行では海外勤務者が珍しい存在であった頃、いきなり彼はロンドン勤務を命じられたのである。

英会話も完全にはモノにできていなかったその頃、ロンドン空港の出入国管理官の前で、彼は大ポカ演じてしまった。

「入国の目的は・・・?」

「・・・・・」

「えッ? サイトシーイング(観光)? そうだね?」

「イエス、イエス」

長期滞在許可のビザを携えての入国であるにもかかわらず、モタモタしているうちにアッという間に短期間の観光客扱いにされてしまったのだった。

「とん馬な奴め!」

十年後、民族大移動組を迎えたベテラン清水にも、そんな駆け出し時代があったことになる。

いま彼にとって、再びロンドン生活が始まろうとしていた・・・。

シティの風③

昭和四十八年五月二十九日、住友ホワイト・ウェルドは発足した。

ロンドンに入ってからの清水照久にとっては、ホテルに家族を放置したままのめまぐるしい十日間にほかならなかった。

社長、副社長にマネージャーー人、それに女性のセクレタリーが一人の総勢五人が、とりあえずホワイト・ウェルド社の関連会社「ホワイト・ウェルド・インコーポレーテッド」(株式売買のためのヨーロッパ支店)の事務所の一角に間借りし、試行錯誤の旅を歩き始めたのだ。

世界最少単位ともいえるささやかなマーチャント・バンクの誕生であった。

レディングホールの通りに面した三十数階建てビルに置かれたその小さな事務所で、マネージャーの加藤信吾は、ホワイト・ウェルドから派遣されてきたもう一人のマネージャーと相部屋だった。

同じ部屋に机を並べたそのイギリス人マネージャーは、ようやく二十七、八歳になったばかり。若い加藤よりさらに四、五歳は年下と思われた。いつも精力的で、せわしげに仕事に突進していく相棒と、加藤はその後しばしば口角泡を飛ぱしての大激論に陥る運命だったのだ。

知的エリートをもって自任し、常に"向かう所敵なし"の気慨で生きてきた若きマーチャント・バンカーにとって、ただ一人、加藤は手強い競争相手と映ったせいかもしれなかった。

毎朝、親会社のホワイト・ウェルドで開かれる早朝のミーティングに顔を出した後、加藤は同社の書棚に一分の隙間もなくビッシリ並べられた「バイブル」と通称されるドキュメントを読みふけった。

聖書そっくりの形をし、分厚で高価な装丁を施されたそれらおびただしい数のドキュメントは、過去にホワイト・ウェルドが取り扱った「イッシュー」(案件)のすべての記録、資料を一冊に取りまとめ、保存したナマの歴史書といえるものだったのだ。

プロスペクタス(趣意書)にはじまりアグリーメント(合意契約書)に至るまで、一つのの案件についての記録、資料がすべて細大洩らさず、そのブックレットの中に綴じこめられている。

「なるほど、こういうものなのか。それにしても大変なシロモノだ」

部屋の壁にぐるりはりめぐらされた背高な棚いっぱい、見渡す限り、といった感じで並び詰められた「バイブル」を、加藤は片っ端から収り出し、目を走らせ、自分の頭の中に叩き込んだ。

早朝開始のミーティングといい、膨大なボリュームのバイブルといい、マーチャント・バンクには未経験の彼にとっては、すべてが新鮮な驚きと映ったことは確かだった。

彼らはゆっくりと立ち上がった。

スタート当時、日系企業の外債発行は石油ショック後の中断措置を受けたまま、まだ再開に至っておらず、やむなく彼らは住友銀行ロンドン支店が組成するシンジケート・ローンなどについて、幹事業務の一部を担う、といった形で動き始めたのだった。

やがてイギリス・ダンディー市のユーロ市債発行について、副幹事をつとめたり、その他のユーロ債にアンダーライターとして参加するなどのケースがふえていった。一般ユーロ債にアンダーライターとして参加するかどうか、の決断、その後の事務処理はすべて加藤が担ったのである。

実務を通じ、知識の習得が進む。折も折、日系企業の外債発行が再び認められるようになった、との報が伝えられた。

彼らにとって第一号がサントリーのユーロ私募債だった。住友ホワイト・ウェルドが初の幹事をつとめるのだ。「バイブル」と首っぴきで、加藤はプロスペクタスの原案作りに寝食を忘れ、没入していった。

シティの風④

「塩をまかれる、とは、ま、こんなことをいうんだろうな」

某大手証券会社の玄関を背にしながら、清水照久はそう思った。

マーチャント・バンカーをめざし、ロンドンにスタートした合弁会社「住友 ホワイト・ウェルド」はその後、着実な成長の時を刻んでいた。

だが、ビジョンとして掲げた通り、やがて日本企業の外債引き受け業務の分野に挑戦を企てる機会がふえてくるにつれ、わが国大手証券会社との軋轢のボルテージもその分、高まってきていたのだ。

熾烈な「幹事争い」は銀行・証券の垣根論争にまで火をつける格好となり、またしばしばわが国経済紙のトップ記事を飾るほどのニュースにもなっていった。

率直な話し合いを求めて清水は東京に舞い戻り、当の証券会社の本社に単身乗り込んでみたのだが、滞空時間わずか一分ほど、用件の口上もそこそこに退散、という破目に陥ってしまったのだった。

「何しに来たんですッ⁉」

相手の顔と全身に、そう書いてあったからだ。

「これはまさに食うか食われるか、の戦いになりそうだ」

前途の険しさが思いやられた。予想される摩擦を避け、まずは海外企業の外債発行から手をつけた。が、当然、ビジネスは日本企業へと進み、いまはすでに某社の「アラブ転換社債」の発行に手をつけるまでになり、主幹事の座をめぐって大手証券会社とメンツをかけての壮烈な争奪戦が始まっているのだ。

「転換社債の分野まで侵されてはたまらない」

証券界に危機感が高まり、業界あげての防衛戦に出てきたのも、一面でム

リからぬ成り行きと観測された。

だが、証券か銀行系か、どちらに軍配が上がるか、は争っている両者の裸の実力を当の発行会社がどう評価するか、にかかっている。外債の発行条件をどちらがいかに有利に設定できるか、引き受けた外債をいかにスムーズに各国の投資家たちにハメ込んでいくことができるか、そこに勝負の分かれ目が存在していたといえる。

証券会社は国内で「証券幹事」の役を担う際のスジを総動員し、一方の銀行系はメイン・バソクとしての力を発揮しようとするだろう。

説得におもむいた先で、彼らはしばしば思わざるハチ合わせを演じた。

「ちょっとお待ち下さい。いまXXはOO証券の方と会っておりまりますので・・・」

訪ねる相手にはひと足早くライバルの手が伸びでいる。

また逆に、用件を終えて廊下に出てから、荷物を忘れたことに気づき、元の応接室に取って返そうとすると、すでにそこには別の証券会社のモサが待機していた、といった按配だった。

アラブ諸国での大口投資家とのコンタクトを求めての旅でも、日本人同士のライバルたちが相手国の政府機関の建物で、バッタリと邂逅し、互いにニヤニヤ目礼を投げやっただけでやり過ごすごすこともしぱしばだった。

そうしながらも清水らはサントリーにはじまり住友重機、大昭和製紙、三洋電機、住友金属、伊藤忠、明電舎、そして大和ハウス・・・へと、つぎつぎ橋頭堡を築き、共同斡旋からやがて単独主幹事の座をモノにしていったのである。

いつか証券側に譲歩の兆しが見え始めた。

「ま、やむを得ません。が、第一位には名を残して貰いますよ」

証券側に主幹事の座を譲り、代わって実質幹事のの中身は頂く――妥協の産物というべきケースがふえ始めたのだ。

だが、さすが「転換社債」だけは証券にとって譲れない城だった。

「共同幹事に名を連ねることをお断りします!」

「コー・マネジャー」に名を連ねることもいさぎよしとせず、ついに証券側が"おりる"ことを表明したのだった。

シティの風⑤

「それは確かに技術的には可能だと思いますよ。が、しかし問題は果たして市場性のあるものとして認められるかどうか、ということでしょうねえ」

顧問弁護士事務所「リンクレーターズ・アンド・ペインズ」で、担当者が慎重な声の色でそういった。

かねがね海外での新しい資金調達の方法について、ある画期的な発想を温めていた岡部陽二(現在、国際投融資部長)はロンドン赴任を機会に、さっそく発想を現実のものとできるかどうか――可能性の打診を求めて、行動に出ているのだった。。

一九七三年五月に発足した「住友ホワイト・ウェルド」はそれから三年後の一九七六年六月に至って「住友ファイナンス・インターナショナル」(略称SFI)と社名を一新していた。

それまで折半だった出資比率が改められ、経営の主導権が住友側に移ったのである(七〇対三〇の出資比率となり、後に住友銀行が100%を掌握した)。

創業を担った清水照久は同じ年の十月、ニューヨーク支店長として去り、代わって岡部陽二が社長としてSFIを引き継いだのだった。

マネ-ジャーの加藤信吾と相部屋だった若いイギリス人マネ-ジャーは古巣のホワイト・ウェルドに戻り、オフィスには新たに一九七五年二月赴任の黒川清敬(現在、国際投融資部長代理)が加わっていた(発足時のM・D・マクミラン社長もSFIが住友銀行の完全子会社となった時点で他社へ移った)。

新しい世代の始まりにふさわしく、次への飛躍の道を摸策しなければならなかった。

弁護士がつづけた。

マーケタビリティ(市場での流通性)があると認められれば、十分に可能性のある新商品だと思われますが・・・」

「で、そのマーケタビリティを立証するには、どうすべきか、ということなんですが・・?」

「さあ、それは・・・」

イギリスでは弁護士に二つのクラスが存在していた。「ソリシター」と「バリスター」である。

ソリシターは法文に従ってさまざまな手続きを処理するいわぱ準弁護士で、法律の解釈を下すことは認められていない。

法文に基づき、法廷に立って「この法律はこういうふうに解釈することができる」といった具合に陳述できるのがバリスターなのである。

岡部らはまずソリシターの「リンクレ一ダーズ・アンド・ぺインズ」の意見を聞いてみたうえで、次に法解釈を求めてバリスターの元へ出向いていったのだ。

「そうですねえ。まず数が出る。数量的にまとまって、継続していく。それでマーケタビリティーというのは実証さるべき性質のものでしょう。ですから、そういう前提で、これはセキュリティたり得る、というふうに解釈できるわけで・・・」

どうやら現実化への可能性なきにしもあらず、の解釈であるらしかった。

前後してわが国大蔵省の意向も伝えられた。現地の法制上、認められるのであれば、日本の銀行にとって中長期の運用に見合う資金調達ができるから、よろしいでしょう、といった内容のものである。長年の発想に、いよいよ孵化の時が近づいてきたように思われる。

岡部らは意を決し、ついにバンク・オブ・イングランドにお伺いを立てるべく、赴いたのだった。詳細な趣旨の説明に取りかかった。

フンフンと聞きながら熱心に耳を傾けてくれる相手の感触から、「これはいけそうだ」の確信が岡部の胸に盛り上がってきた。

「よろしい、ということになれば、一日も早く第一号をやってみたいもんだ!」

次第に心がはやってくる・・・。

シティの風⑥

岡部陽二が心に暖めてきたその発想は、それがもし実現に至れぱ金融史上、画期的といえるほどのイノベーションにつながり、高い評価を受けることはまず疑いがなかった。

構想を打ち明けられにバンク・オブ・イングランドのオフィサーの表情からも最初、「なるほど!」と感嘆詞つきで首肯する色がありあり読み取れたものだった。

良好な感触を得て岡部らの心ははやった。

「こちらからきちんとした文書を出して、確認をとっておこうじゃないか」

岡部に同行し、感触を求めて弁護士事務所から関係筋のすべてを訪ね歩いた黒川清敬らも、むろん同じ意見だった。

「正式にバンク・オプ・イングランドからオーケーが出たら、その時はいつでもすぐに第一号をやれるように、準備を整えておくことですよ」

確認を求める文書を提出することにしたのだ。、

だが、待てど暮らせど、回答は戻ってこなかった。

「おかしいなあ。あの時はバツグンの感触を受けたんだが・・・」

折にふれ、しつこく打診をくり返してみたが、その都度、返ってぐる手ごたえは次第に曖昧さを加えていくように思われてならなかった。

「おかしいなあ・・・」

疑心暗鬼がつのって当然といえた。

で、岡部の発想というのはこうだったのだ。名づけて「フローティング・レートCD」(変動利付・譲渡性預金)という。

もともと定期性預金の「金利」というものは、最初に預け入れた時に決められた幅のままで、途中で変動することはない。つまり固定された金利である。

だが一方、銀行が企業や国、個人に貸し付ける貸し出しの方の金利は、時に応じ常に変動をくり返す。銀行の立場にマッチして、その時その時、預金の金利も変動する――そういう約束を交わした長期の資金が欲しいのである。

預金を受け入れる立場の銀行ばかりでなく、預金者の方からも「高金利時代になっているのに、定期預金の金利だけそのまま据え置きとは!」の不満が出てきて当然だった。

金融市場の情勢に応じて、預金の金利もまた変動する――そのような長期の預金制度はできないものだろうか。

それがすなわち「フローティング・レートCD」の発想にほかならなかった。フローティング・レートとは変動利子のことであり、CDはすなわち「譲渡可能定期預金証書」を指していた。

「もし、こういうCDが発行されるなら、投資家の層もぐんとひろがってくるはずだ」

そう考えた岡部は、はやくからシティーのマーチャント・パンカーたちが来日するたぴに、「あなた方、こういう新商品をおやりになったら、いがが?」とけしかけてきたのだった。

だが、彼らはその場では。「なるほど!」と頷きながらも、いっこうに行動に出る気配はみせなかった。。

住友ファイナンス・インターナショナル社長として赴任して一年ほどが経過した頃、岡部はこの機を生かし、かねての思いに今こそ自分の手で陽の目を見せてやるべき時だ、と心に決めたのである。

「この世で初めてフローティング・レートCDなるものを生み出してやるぞ」

本格的なプロジェクトとして取り組み、実現に向けて挑戦してみることにした。

だが、いまそのプロジzクトはなぜか「視界ゼロ」の海に漂い始めた。

「やはりしっかりしたリーガル・オピニオン(法文解釈)というものをもってきて頂かないことには・・・」.

しびれを切らす岡部らに、パンク・オブ・イングランドが厳しいことをいい始めたのだ・・・。

シティの風⑦

左手に杖、頭の上には荘重な装いの帽子が乗つかっていた。

中世の宗教画からそのまま脱け出てきたか、と思われるばかりの威厳が、目の前の高い所に陣取った判事の上半身から伝わってくる。

「この権威主義、さすがイギリスというべきか。それにしても大時代だなあ」

岡部陽二(現在、国際投融資部長)はひそかに溜息をついた。

いま岡部らはついにイギリスの「高等法院」(ハイーコート・オブ・ジャスティス)にテーマを持ち込み、論争を仕掛けている最中なのだ。

法廷で法律の解釈について論じることのできるバリスター(準弁護士のソリシターに対し、一級上の弁護士)が立ち、これまた重々しい声の調子で岡部らのいいたいところを弁じてくれる。

「え!、そのようにですね、私たちにはどうしてもこういう新しい資金調達の手段というものが必要なんです。もし仮に、これが現実のものとなりましたら、日本の銀行ばかりでなく、英国の銀行にとりましても、それだけビジネス・チャンスが拡大するでありましょう。ひいては世界の金融センターとしてのシティの機能が、一段と飛躍すること、間違いありません!」

薄暗く、湿った空気の重く感じられるコート(法廷)の隅で、岡部は何度も高い天井を見上げながら呟いた。

「要するに卵が先か、鶏が先かってことなんだが・・・」往ったり来たり、全く手間がかかるもんだよ」

イギリスの中央銀行バンク・オブ・イングランドは、岡部の発想に対して「法律の解釈で、よろしいということであればいいでしょうが・・・」といい始め、その法律解釈を求めて法律家の下に赴けば「現実にそういうモノが世の中に存在していて、それで便利だという実績があれば、いいでしょう」と答える。

実績がなければ法的に認めることはできない、と一方がいい、その実績を築くためにスタートしようとすると、もう一方が「いや、法的解釈がなければ・・・」といい出す始末だ。慣行重視、実態に即して法律をつくることを重視するお国柄のせいだった。

「あっちへ行けばこういい、こっちへ来ればああいう。これではさっぱりラチがあかん!」

堂々めぐりにケリをつけるべく、思い切って高等法院の判断を仰いでみることにしたのであった。

定期預金の預金金利を変動させる――コロンブスの卵ではないが、いわれてみれば「なるほど!」のその新しい発想が、しかし、それまで世界の金融界にはみられなかった。

代わって「フローティング・レート・ノート」と呼ばれる変動レートの「債券」(ポンド)が、用を果たしていたのである。

「わざわざ定期預金をつくらなくても、債券があるじゃあないか」というわけだ。が、わが国の銀行だけはそうはいかなかった。

わが国の場合、その債券を発行できるのは興銀や長銀など一部の長期金融機関だけに限られていて、残念ながら岡部ら市中銀行の手に"切り札"は残されていなかったからである。

「いったいわれわれはどうやって、中長期の安定した資金をつくればいいんだ!」

シティの風⑧

一九七七年四月二十四日、突然の連絡が「住友ファイナンス・インターナショナル」(SFI)の事務所にもたらされた。

受話器の向こうで、バンク・オブ・イングランドの担当者がやや気取った口調で宣言した。

「お申し越の件につき、私どもの意向をお伝えします。で、発行して頂いて結構です。

「あッ、よろしいのですか?」

「ハイ、出してもらってよろしいということです」

バンク・オブ・イングランド、高等法院、さらにわが国大蔵省・・・承認を求めて、あくこともたく行ったり来たりをくり返してさたそのプロジェクト「フローティング・レートCD」が、いま難産の末、やっと日の目を見ようとしている。

「やったぞ」と黒川清敬は心に叫んだ。

瞬時をおかず、社長の岡部が指示を発した。

「よし、すぐにやろう。テレックスを打ってくれ!」

発案者である彼ら自らが、何が何でも「第一号」をモノにしておかねばならない。

文字通り"生き馬の目を抜く"シティーのことだ。モタモタしていると、どこのマーチャント・バンクがニュースを聞きつけて、同じモノをぶっつけてくるか、わかったものではなかったのだ。

「やりましょう」とただちにスタッフが腰をあげた。

大口投資家はじめ世界の金融市場に張りめぐらせたテレックス網にむけて、ただちにオファーの一文を発射したのだ。ニュースはAPダウージョーンズのネッ卜に乗って流れていった。

むろんのこと、この時に備えてすべてのドキュメント、書類、印刷物の類は手配済みだった。。

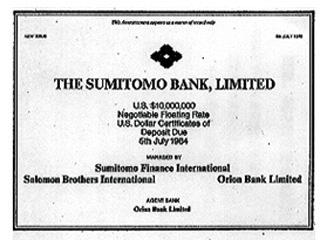

「期間三年、総額千五百万ドル、発行者住友銀行ロンドン支店。六ヵ月ごとに金利を見直すFRCDを発行する。金利は0.25%プラス六ヶ月ごとのロンドン銀行間レートの仲値・・・」

アッという間に作業は進んだ。

彼らは顔を見合わせ,ホッとひと息入れたのである。

と、その時、再びテレックスが鳴り始めた。今度は入信であった。

「あれえッ!」と一人が絶叫し、「何だ、コレ?」と別の一人が同じように叫び声を上げた。

全員が目の前に発生した事態を理解するのに、数秒かからなかった。

「何とまあ!」

取り上げたテレックスの文面には、今発信したのとそっくり同じ「フローティング・レートCD」の新発行を告げる告示が叩きこまれていたからだ。

「やりますなあ・・・。で、どこ、発行者は?」

「第一号」の先陣争いを挑むかのように、いま敵意むき出しの戦いを仕掛けてきたその相手の名前が「クレディ・スイス・ファースト・ボストン」となっていろことを知って、岡部らは再ぴ跳び上がったのだ。

「えツ? あの!」

SFIの前身、住友ホワイト・ウェルド発足の時、合弁の相手方として選んだ「ホワイト・ウェルド」の、それがその後の姿だったからだ。

かつての盟友「ホワイト・ウェルド」はその後、スイスの銀行「クレディ・スイス」の翼下に入り「クレディ・スイス・ファースト・ボストン」を名乗るようになっていたのである。

「それにしてもきびしいもんだなあ」

はしなくもかつての盟友と「第一号」を争う羽目に陥ってしまった岡部らの心境は複雑だった。

「いったいわれわれのプロジェクト、どんないきさつで彼らにわかったんだろうか?」

バンク・オブ・イングランドからの連絡を受け、間髪を入れず作業に突進したことが、唯一、彼らにとっての鎮静剤だった。

そして、翌朝・・・。

シティの風⑨

「スミトモ パイオニア フローティング・レートCD」

翌四月二十五日、「ザータイムズ」紙は経済面のトップを大きくさき、こんな見出しでニュースを報じた。

「全く新しい国際金融の手段が出現した。フローティング・レートCDの第一号が住友ファイナンス・インターナショナルの手によって送り出された・・・」

フローティング・レートCD誕生の意義を述べるとともに、発想者であり、かつ商品化へ向けて長い時間をかけ、粘り強く障壁を取り除いてきたSFIが、その第一号をモノにしたことを高く評価する内容であった。

権威あるロンドン・タイムズの折り紙を得て、岡部も心底、ホッと胸をなでる思いを味わったものだ。

「いやあ、全く危ないところだったよ」

不安な思いで一夜を過ごした黒川も、もちろん同感だった。

バンク・オブ・イングランドからの連絡を受けて「ま、明日やろう」などと悠長に構えていたとしたら、間違いなく第一号はクレディ・スィス・ファースト・ボストンの手に落ちていたことだろう。

だが、岡部らが画期的なイノベションに取り組んでいることが、いったいどのような事情で彼らの耳に達したのだろうか。――ナゾはその後も容易には解けなかった。

慣行と秩序を最重視するイギリスのことだった。あるいは、新興のSFIから打診を受けたバンク・オブ・イングランドがまずシティーの代表的なマーチャント・バンクに対して「こういう発案が出ているが、果たしてこれはイギリス金融界にとってプラスかマイナスか?」

そう意見を打診したのかもしれなかった。

SFIの動きを察知した彼らがお手のものの情報力と間発力を総動員し、ただちに先陣争いにはせ参じる決意を固めたとして、何の不思議もなかったのだ。

「やっぱりマーチャント・バンクはすごいもんだよ」

今後も油断は禁物、と岡部らはあらためて気分を引き締めることにしたのである。

さて、こうして誕生に漕ぎつけたフローティング・レートCD市場には、たちまちのうちに追随者がなだれ込んだ。

とりわけ、期間三~五年の中長期ドル資金調達の道から締め出される格好になっているわが国都市銀行にとり、それは間違いなく"干天の慈雨"であったからだ。

「エコノミスト」誌(ロンドン)はじめ多くの経済専門誌が新しい金触市場の創造につながったその画期的な発想について、解説を加えている。

「・・・中長期ドル資金を調達するにはフローティング・レート・ノート(変動利付債券)があるが、日本の都市銀行は法律上の制限から、それを発行することが許されていない。彼らは知恵をしぼり、発行コストも高くつくそれらの長期金融債でなく、全く新しい調達手段の開発に挑戦せざるを得なかった。しぼり出されたのがフローティング・レートCDという名のコロンブスの卵だったのである。

世界中にいくらでもあるCD(譲渡性預金)の金利をフローティング・レート(変動利子)にし、ロンドンにおいてドル建てで売り出す。フローティング・レートCDという有価証券を買った投資家は、途中で資金が必要となれば、いつでもそれを流通市場で転売することができる。手軽簡便なCDは発行銀行に安いコストで三~五年の長期資金調達の道を開いたばかりでなく、投資市場に対しても革命を与えた。調達された資金はひいては世界の黒字国から赤字国への資金還流に大きな役割を果たすことになろだろう」

いま岡部らの開発になるフロ-ティング・レートCDは、すでに邦限だけで100億ドル市場になっているものと推測される。

シティの風⑩

「これはいよいよ事務の機械化に挑戦すべき時がきたということらしい」

SFI社長の岡部陽二は決断を下した。

その後のSFIの成長はめざましく、いつかシティーに根を張るマーチャント・バンクの中でも三役に数えられるまでになり、つれて処理すべき事務量が恐るべきテンポで膨れ上がっていたからだ。

住友金属、新日鉄、松下電器、日本ビクター・・・わが国大手企業がヨーロッバの資本市場で展開する外債発行――資金調達の引き受け業務から、それのアラブ、ヨーロッバ投資家向け販売。

一方で、フランス外貿銀行やイタリア国鉄、ぺメックス(メキシコ石油公社)など世界各国の政府や政府系機関、さらにはデュポンなどのような民間大企業に至るまで、外債発行~長期資金調達~シンジケートを組んでの販売へと、彼らのビジネス領域は確実にひろがっていったのだった。

取り扱う通貨の数だけで、ドルはいうに及ばず、スターリングポンドあり、スイスフランあり、ドイツマルクあり、フランスフラン、イタリアリラ、サウジリアル建て・・・と十種類にのぼり、それぞれの発行条件がまた金利、為替、時に株価などの動きに連動して激しく変動する。

それらのすべてを見渡し、間違いのない日常のオペレーションをやり通すには、文字通り神技に近い芸当を要求されるようになっていたことだった。

だが、ニューヨーク駐在エコノミストから、副社長としてSFIに赴任していた平野巌(現在外国業務部副部長)にとって、コンピュータを駆使しての合理化、機械化はいわば、"お手のもの"の領域に属する作業だった。

「コンピュータで加工された貸金」と平野自らが定義を与える「消費者金融」の畑で、彼はバイオニアの役どころを担った経験をもっていたからだ。

昭和四十年代初め、銀行大衆化が叫ばれ始めた頃のことだ。平野は米バージニア大、コロンビア大の両大学のビジネススクールに学んだ後、ニューヨークにとどまり、米国での銀行事情を眼のあたりにして帰国した。

時あたかも行内に「信用開発部」がスタートしていて、平野は同部で消費者金融の新しい企画面を担うよう命じられたのである。

消費者ローン、クレジットカード、自動車ローン・・・すべて小口融資が中心の消費者金融は、コンピュータなしでは前には進まない。コンピュータ駆使の上手下手こそが、勝敗の分かれ道だった。ぞれがいま再び挑戦の時がきている。

平野はただちに日本人のシステムエンジニアの応援を求め、プログラムの設計に取りかかった。イギリス人のチーフアカウンタント(経理部長)がチームに加わり、作業は急ピッチで進行したのだ。 .

IBMのコンピュータが導入され、損益計算書の類はもとより、新しくもたらされるビジネスの事務処理はすべてコンビュータの手に移されていった。結果において、事務部門に投入される人手は三割近くも減少し、その分、新しいビジネス部門は豊富なマンパワーを得て、急ピッチの展開が可能になっていったのである。

「この調子だと、そのうち私も不要ということになり兼ねませんね・・・」と、ロンドン大卒業、会計士の資格をもつその優秀なチーフ・アカウンタントが、冗談を飛ぱしたものだった。

歴史を誇るシティのマーチャント・バンクにさえ、栄枯盛衰の色は激しく刻まれていく。時代の変化に対応できず、栄光の記録とともに荒い波間に姿を消すか、いつ知らず、より大手の金融資本に呑み込まれてしまう名門が出始めたのだ。

「機械化はその一つに過ぎんが、今後も時代への変化即応体制に後れをとるようなことはしたくない」

彼らはまた心を引き締めずにはいられなかった。

(1982年「夕刊フジ」連載の「内橋克人・住友銀行の国際戦略」より、1982年5月25日~6月5日の間に10回連載の「シティの風」を抜粋収載)