未曾有のコロナ・ショックでは、社会や経済基盤のさまざまな脆弱性が浮き彫りになった。

日本の場合、もともと低かった生産性が「失われた30年」の間にさらに大きく低下して、その結果、経済インフラ構造が著しく脆弱になっていたことが露呈している。

コロナ後の日本は単にショック以前の状況に戻るだけではなく、今回の危機のようなハイリスクにも耐えうる強靭な経済社会構造を構築する必要がある。そのためには、企業も個人も稼ぐ力、すなわち付加価値労働生産性(以下、生産性と略称)を高めて、有事に備えた金融面の備蓄を厚くすることが肝要である。

国際比較でみても日本の劣勢が続き格差が拡大している生産性を引き上げるには、どのような政策対応が望まれるのか、具体策を考えてみたい。

日本の労働生産性は半世紀にわたって先進国のビリ

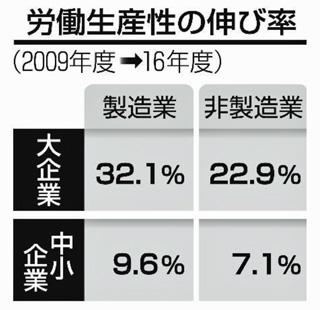

OECD(経済開発協力機構)によると、わが国の就業者1人1時間当たりの生産性は45.4ドル(購買力平価ベース、2018年の平均為替レート110円/1ドル換算で、約5,000円)。(図1)

この額はG7の中では最低、OECD加盟36か国中でも23位にとどまっており、米国の2/3程度に過ぎない。

G7の中ではデータのとれる1970年以降つねに最下位、OECD加盟国内での順位も年々下がっている。1時間当たりではなく、就労者1人当たりでみると、順位はさらに下がり、韓国にも追い抜かれている。

生産性とは、基本的には「投入した労働量でどれだけの成果を生み出したか、その付加価値額を測る尺度」である。分母である労働投入量には「就労者数(雇用者数)、あるいは、それに総実働時間数を掛けたもの」、分子には名目GDP、生産量、売上等が使用される。国際比較には名目GDPが用いられ、これが「付加価値労働生産性」と呼ばれている。

いっぽう、分子に生産量を用いた物的労働生産性は2000年以降伸び率が鈍化しているものの、G7との国際比較では必ずしも見劣りしていない。生産性という用語で一般的にイメージされる生産効率はさほど低くはないという点は重要である。

わが国における「物的労働生産性」と「付加価値労働生産性」の乖離の原因を探ることにより、後者が長期にわたって低迷している原因を探ることができるからである。

就労者1人1時間当たりの付加価値労働生産性が国際比較で著しく低い原因については、①デフレの継続、②デジタル化の遅れ、③薄利多売の市場構造、④中小企業の比率が圧倒的に高い産業構造など、研究者の間でも種々とり沙汰されている。

わが国の低生産性は、おそらくこれらの要因が複合的に絡んだ結果であろう。ただ、①と②は最近20~30年間に起こった現象であり、この間にOECD加盟国間での相対的劣勢が顕著となった要因を説明する理由とはなり得ても、半世紀前からG7のビリであった理由とはならない。

わが国の低生産性は中小・零細企業の多いことが主因

上記④の要因は国際比較で明確に実証されている。雇用に占める大企業の比率が高ければ高いほど、すなわち、中小企業の比率が低ければ低いほど、国全体の生産性は高まる。たとえば、従業員20人以下の小体企業が少なければ少ないほど、その国の生産性は向上する。(図2)

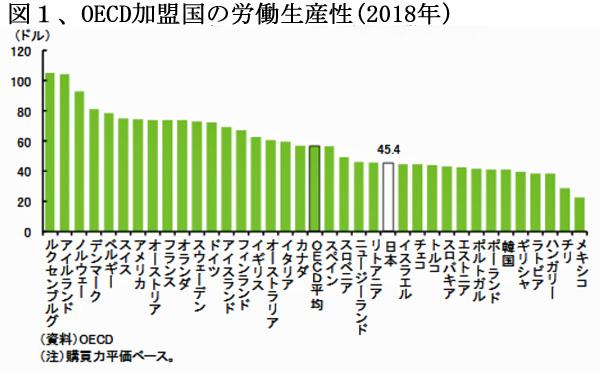

同様の相関であるが、250人以上の中堅・大企業で働く人の割合が高い国ほど、生産性が高くなっている。(図3)

それにしても、わが国では従業員数250人以上の企業で働いている人の割合がわずか10%強でポルトガルやギリシャよりも低いという事実は驚きである。

中小企業の優遇政策を全廃し、合併推進の支援策を成長戦略の柱に

この紛れもない事実をOECD統計から読み取って「日本は脱・中小企業優遇策で成長を目指せ」と日本人に発破をかけてくれているエコノミストのデヴィッド・アトキンソン小西美術工芸社社長の見解には説得力があり、100%賛同したい。

日本企業とはすなわち、357万社にも上る中小企業の集団であり、しかも零細企業のシェアが圧倒的に高い。日本経済の再生には、この世界的に見ても特異な企業構成の変革以外にはないと、アトキンソン氏は「日本人の勝算」(2019年1月、東洋経済新報社刊)などで喝破している。

この著書のポイントを要約した政策提言が、3月27日付けの日経紙朝刊「オピニオン」に掲出されているので、下記にそのまま引用させていただく。

『書籍執筆のため、1年以上徹底的に日本の産業構造を分析した。驚きの連続だった。データ検証をしない、特殊な例を一般化しがちなエピソードベースが主流な日本では、ごく一部の大企業が「日本企業」だと思われている。

日本の産業構造は大企業が少なく、その大企業の規模も小さい。中堅企業も少ない。大半は規模の小さい中小企業が占めている。日本企業とは、中小企業なのである。

経済学の鉄則通り、大企業は中堅企業より生産性が高く、中堅企業は小規模の事業者より生産性が高い。この大原則に基づけば、中小企業が増えれば増えるほど国全体の生産性が低下することになる。個人の所得が減り、貧困が増加して格差も開く。輸出も減り、女性活躍も最新技術の普及も進まない。(中略)

生産性を高めるためには、一定以上の規模が必要となる。そして継続的に向上させるには規模の拡大が欠かせない。現在の日本企業は成長していない。成長しないなら、生産性が上がるわけがない。

成長しない理由は2つある。一つは政策だ。中小企業の優遇が厚くなればなるほど、多くの企業は中小企業を卒業したがらなくなる。日本では中小企業の定義がグローバル基準でいえば相対的に小さい。なのに最低賃金も含め、中小企業への優遇策が手厚い。いわば国策によって、生産性が上がらない構造をつくってきたといえる。

もう一つは経営者の質だ。経済学でいえば、企業の規模は多かれ少なかれ、その経営者の能力の鏡ということになる。従って、国策によって中小企業の数を増やせば増やすほど、経営者の平均的な能力水準が下がる。そして生産性が低下する。最先端技術を学んだところで、普及させる土壌がない。

日本は人口減少社会になった以上、いかなる企業も大企業や中堅企業を目指すという政策に切り替えるべきだ。変革には何十年もかかるが、いま始めないと日本はさらに貧困化するだろう。』

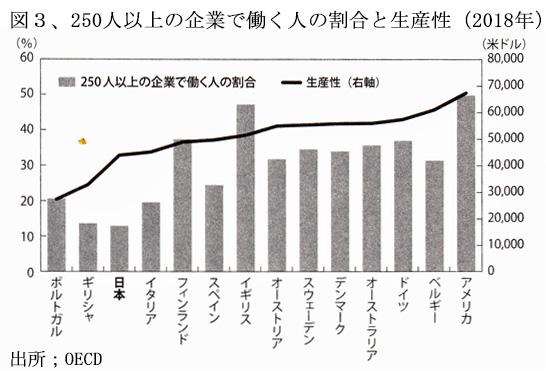

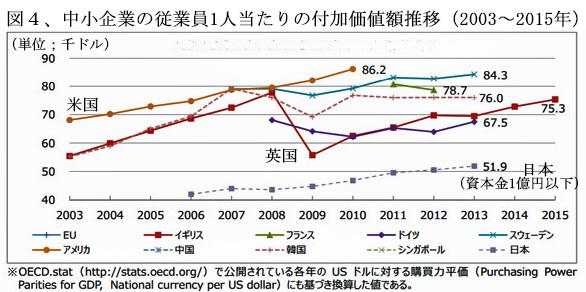

わが国中小企業の生産性は欧米はもとより韓国・シンガポールよりも低い

中小企業の生産性が大企業より低いのは、当然の理であってやむを得ないところである。しかしながら、わが国の中小企業の従業員1人当たりの付加価値額を諸外国のほぼ同規模の中小企業と比べると、欧米諸国だけではなく韓国やシンガポールの中小企業にも著しく劣っている。(図4)

売上高営業利益率で比較しても、わが国の中小企業平均は2.1%と低いが、フランスは18.8%、ドイツは13.3%、米国は9.4%と高く、日本とは数倍の開きがある。

大企業はデジタル化を積極的に進め、AIやロボットを駆使した省力化で生産性を高めているが、規模の小さい中小企業はデジタル化も自動化もままならない。

今回のコロナ危機に際しても、大企業は予想外に早くテレワークを導入して在宅勤務に切り替えたが、中小企業ではそもそもデジタル化していないのでテレワークの導入ができない。

東京商工会議所が本年3月に実施した調査によると、テレワーク導入率は従業員300人以上の企業が57.1%であったのに対し、50人以上300人未満の企業では28.2%、50人未満の企業では14.4%にとどまっている。まさに、わが国の産業構造の弱さが露呈したものと言える。

低すぎる最低賃金が諸悪の根源

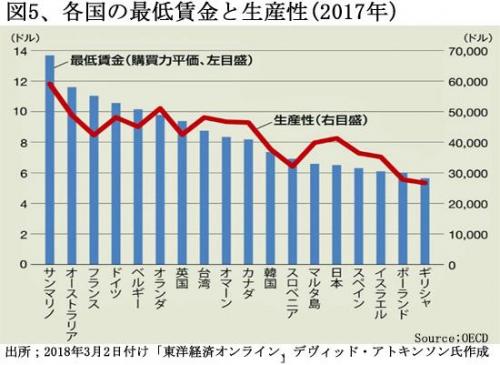

もう一つ、生産性との相関が強い指標に「最低賃金」の水準がある。相関係数は84.4%と高い。日本の最低賃金は一時間6.5ドル(790円を121円/1ドルで換算)で、フランスやドイツの6割程度、台湾や韓国よりも低い。(図5)

先進国の場合、通常最低賃金は人材の質との関連性も高い。ところが、日本は人材の質はかなり高いにもかかわらず、最低賃金が政策的に低く抑えられている例外的な国となっている。

日本では、最低賃金を引き上げると「中小企業が倒産する」「失業者が増える」といった誤った認識がはびこっており、賃上げを渋る経営者の主張がそのまま国の政策となっている。

しかしながら、諸外国の例に照らせば、この主張に根拠はない。たとえば、労働党のブレア首相の英断で1998年に初めて最低賃金制を導入した英国は、その後19年をかけて2.1倍に引き上げ、この間にGDPも着実に伸長している。当初導入に反対していた保守党も今や積極的な賛成派に転向している。

さらに、わが国の最低賃金制の欠点は地域格差を設けていることである。昨年度では、最下位の15県が790円であるに対し、東京は1,013円と1.3倍もの格差が設けられている。これでは地方再生を政策テーマに掲げても、若者は最低賃金の高い東京に集中するのは当然である。

また、英・独・仏などの先進諸国の最低賃金は、生産性の尺度となっている「1人・1時間当たりの名目GDP」の約50%の水準に設定されているが、日本はわずか27.7%と低い。わが国も、全国一律としている英国などに倣い、早急に全国一律1,500円程度とすべきである。

賃金上昇を通じた内需拡大がない限り、GDPの7割を占める消費は伸びず、したがって生産性も上昇することはなく、人口減少を迎える厳しい状況下で低成長に甘んじるしかない。

個人投資家協会副理事長 岡部陽二

(2020年5月2日発行、日本個人投資家協会機関誌「ジャイコミ」2020年5月号「投資の羅針盤」所収)